Les lieux de production des images sont divers. Pour un certain nombre d’œuvres, le lieu de production est inconnu, les indices ou détails permettant de localiser un lieu de production précis étant insuffisants. Certaines représentations peuvent se situer dans une production régionale ou locale plus spécifique. Il existe donc trois niveaux possibles de lieux de productions : une production nationale, une production régionale et une production locale.

Une production régionale centrée sur le Centre et le Nord de la France

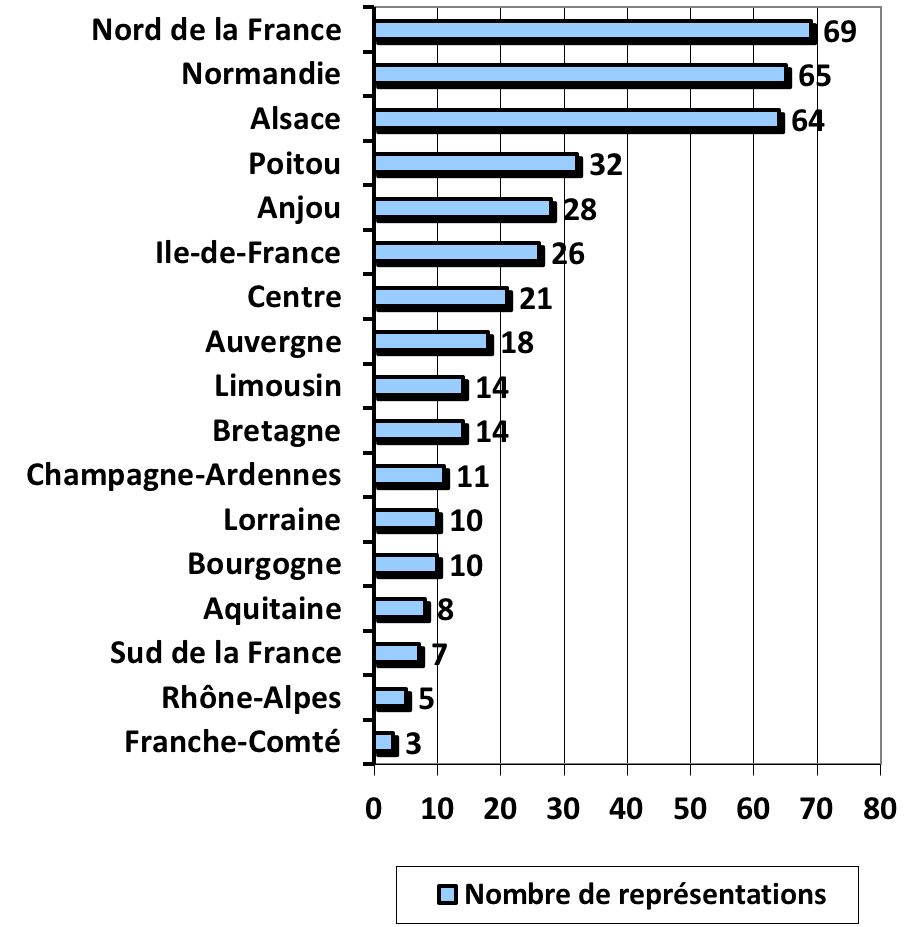

Presque toutes les régions de France sont représentées mais pas dans les mêmes proportions. En règle générale, les régions du sud de la France sont beaucoup moins productives que les régions du nord. On assiste à un dégradé progressif avec des œuvres nombreuses au nord de la Loire, moins nombreuses au sud de la Loire et beaucoup plus anecdotiques dans les régions du sud de la France.

Le nord de la France, l’Alsace et la Normandie sont les régions comportant le plus grand nombre d’œuvres. Viennent ensuite dans l’ordre décroissant le Poitou et l’Anjou, l’Ile-de-France, le Centre, l’Auvergne et le Limousin, la Bretagne, la Champagne et les Ardennes. Ces zones correspondent aussi à celles qui comptent le plus grand nombre d’abbayes de bénédictines et de cisterciennes. Les autres régions ont une production marginale, notamment le sud de la France, regroupant la Provence, le Languedoc et le Roussillon. Or le sud de la France est plus pauvre en abbayes. Ainsi, la majorité des monastères de bénédictines importants se localise dans le nord et le centre de la France. L’Ouest, le Sud-Ouest, le Sud et même l’Est en possèdent moins, et de moindre importance. De plus, au XVIIe siècle, les régions du centre et du Sud de la France sont plus réfractaires à la réforme que les régions du Nord. Les œuvres représentant des bénédictines et des cisterciennes sont naturellement produites dans des zones où elles sont présentes physiquement.

Graphique 7. Répartition des représentations par région de production

|

« Petites » régions |

Nombre de représentations |

|

Aube |

10 |

|

Charente |

6 |

|

Saintonge |

5 |

|

Pyrénées |

5 |

|

Jura |

4 |

|

Forez |

4 |

|

Dordogne |

2 |

|

Bourbonnais |

2 |

|

Haute-Loire |

2 |

|

Artois |

1 |

|

Haut-Rhin |

1 |

|

Corrèze |

1 |

Paris, Lyon et les capitales régionales, pôles majeurs de production

De nombreuses œuvres ont été produites dans des villes de plus ou moins grande importance. La capitale, Paris, est la ville ayant la plus importante production de représentations iconographiques de bénédictines et de cisterciennes. On observe donc un « effet capitale » du fait de l’importance des couvents féminins parisiens[1] mais aussi de la multiplicité des producteurs installés dans la capitale. De nombreux artistes et notamment des graveurs ont leur atelier à Paris.

On note aussi la présence d’une production lyonnaise, Lyon étant le deuxième pôle de gravure et d’imprimerie du royaume. Les autres villes sont toutes comprises dans les régions déjà remarquées pour être les plus productrices. Il s’agit surtout de capitales régionales : Poitiers pour le Poitou, Strasbourg pour l’Alsace, Caen pour la Normandie, Le Mans pour le Maine et le Perche, Limoges pour le Limousin, Bourges pour le Centre, Angers pour l’Anjou, Beauvais et Valenciennes pour le nord de la France. Ces centres régionaux ont donc une vie artistique et artisanale assez développée pour répondre à des demandes d’œuvres, elles aussi régionales. Laon et Almenèches sont directement impactées par la présence de deux abbayes : l’abbaye Saint-Jean de Laon et l’abbaye Sainte-Opportune d’Almenèches. D’autres villes sont identifiées : il s’agit soit de grandes villes régionales soit de villes sous le patronage d’une abbaye prestigieuse comme Avenay et Chelles.

Certaines œuvres ont été produites dans de petites villes ou des villages par des artisans locaux pour une commande ou un usage local. Les œuvres réalisées restent dans le périmètre du lieu de production et sont destinées le plus souvent à des églises paroissiales, des sanctuaires locaux ou des abbayes proches.

Tableau 8. Répartition des représentations par ville de production

|

Villes |

Nombre de représentations |

|

Paris |

251 |

|

Poitiers |

20 |

|

Lyon |

16 |

|

Le Mans |

12 |

|

Strasbourg |

11 |

|

Beauvais |

9 |

|

Rouen |

8 |

|

Valenciennes |

6 |

|

Limoges |

5 |

|

Angers |

4 |

|

Caen |

4 |

|

Almenèches |

3 |

|

Laon |

3 |

|

Bourges |

3 |

Les abbayes, lien de production marginal mais avéré

Les abbayes elles-mêmes peuvent être des lieux de production, soit que l’artiste soit un religieux ou une religieuse, soit que l’artiste, bien qu’extérieur à la communauté, ait travaillé sur place[2]. Certaines œuvres proviennent de monastères d’hommes, qui ont donc représenté ou fait représenter des bénédictines ou des cisterciennes. La production dans des abbayes féminines est beaucoup plus importante : le corpus en compte 60. Les abbayes les plus prestigieuses du royaume de France sont aussi celles qui présentent la plus grosse production. Il s’agit de :

- l’abbaye de Fontevraud.

- l’abbaye de Port-Royal.

- l’abbaye Notre-Dame de Jouarre.

- l’abbaye de l’Honneur-Notre-Dame de Flines.

- l’abbaye Sainte-Croix de Poitiers.

- l’abbaye de Saint-Julien du Pré au Mans.

- l’abbaye de la Trinité de Caen.

- l’abbaye de Chelles.

- l’abbaye Saint-Georges de Rennes.

- l’abbaye de la Trinité de Poitiers devenue couvent de calvairiennes au XVIIe siècle.

[1]- A la fin du règne de Louis XIII, Paris compte 46 couvents de religieuses, tous ordres confondus.

[2]- Dom Yves CHAUSSY, o.s.b, Les Bénédictines et la Réforme catholique, opus cité, p. 299-300.

Dom Yves CHAUSSY, o.s.b, dir., L’abbaye royale Notre-Dame de Jouarre, Paris, G. Victor, 1962, (Collection Bibliothèque d’histoire et d’archéologie chrétienne), Tome 1, p. 253.